投稿日:2024/04/23

(最終更新日:2024/04/23)

薄毛が悩みなら赤ワインがおすすめ【女性薄毛対策ブログ第22回】

(第21回「女性の薄毛が悩みなら、タバコは厳禁!」からの続き)

適度なお酒は、血管を拡張させる作用があるので、髪にとってはよいと言えます。そのお酒の中でも、特に赤ワインがよいかもしれません。赤ワインに含まれるポリフェノールには、薄毛の原因とされる活性酸素を体内から取り除いてくれる作用があるからです。今回のブログ記事は活性酸素と薄毛と赤ワインの話です。

活性酸素とは

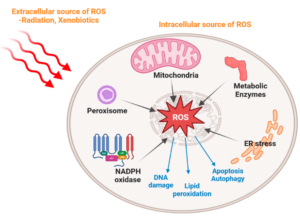

活性酸素(Reactive Oxygen Species, ROS)は、通常の代謝プロセスの副産物として体内で生成される分子で、酸素を含む不安定で反応性の高い化合物です。これらは、エネルギー生成のための正常な細胞機能において重要な役割を果たしますが、過剰に生成されたり、適切に中和されなかったりすると細胞や組織に損傷を与えることがあります。

活性酸素の主な生成源

■ミトコンドリアでの電子伝達系(呼吸鎖反応)

体の主なエネルギー源であるATPを生成する過程で、ミトコンドリア内で電子が伝達されます(電子伝達系)。この電子伝達システムの一部が漏れ出し、酸素分子と結合してスーパーオキシドアニオン(超参加物)などの活性酸素を生成します。

■細胞質での酵素反応

体内では、肝臓などの代謝過程で重要な役割を行っているシトクロムP450酵素、キサンチンオキシダーゼ、NADPHオキシダーゼなどの酵素が活性酸素の生成に関与しています。これらの酵素は特定の物質を酸化する際に活性酸素を産生します。

■炎症反応

免疫細胞は病原体を攻撃する際に活性酸素を生成します。これは、感染部位における病原体の殺菌や、感染制御のための重要な防御機構です。

■外部要因

紫外線(UV)曝露、汚染物質、化学物質、放射線などの環境ストレスも活性酸素の生成を促します。

活性酸素の生物学的影響

活性酸素は、少量であれば細胞のシグナリングや免疫応答など、重要な生物学的機能を果たします。しかし、過剰に生成されると以下のような損傷を引き起こします

■DNA損傷

活性酸素はDNAと反応し、突然変異を引き起こす可能性があります。これはがんや他の遺伝的疾患の原因となることがあります。

■脂質過酸化

細胞膜を構成する脂質と反応し、細胞膜の損傷を引き起こします。

■タンパク質の損傷

タンパク質の構造と機能を変化させ、細胞の機能不全を招きます。

活性酸素の防御機構

体内には、過剰な活性酸素から細胞を保護するための抗酸化防御システムが存在します。これには、スーパーオキシドディスムターゼ(SOD)、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼなどの酵素が含まれ、活性酸素を無害な物質に変換し、細胞損傷を防ぎます。このバランスが崩れた状態が酸化ストレスであり、慢性的な病状の発生や進行に関与していると考えられています。

髪をダメージする活性酸素

■毛根や頭皮での活性酸素の生成

毛根や頭皮の細胞は、正常な代謝活動の過程で活性酸素を生成します。さらに、炎症や紫外線への露出、化学物質による刺激など外部からのストレスも活性酸素の生成を促すことがあります。これらが局所的に毛根細胞やその周囲の組織にダメージを与え、毛髪の成長に影響を及ぼします。

■体全体の代謝で発生した活性酸素の影響

体全体で発生した活性酸素は血流を介して全身に運ばれます。これにより、毛根に栄養を供給する血管やその他の組織が酸化ストレスにさらされることがあります。酸化ストレスは血管の機能障害を引き起こし、毛根への栄養供給が不十分になることで、毛髪の成長に必要な環境がダメージを受けます。

活性酸素が薄毛を進行させるメカニズム

■毛髪の成長サイクルの乱れ

活性酸素による酸化ストレスは、毛母細胞(毛髪の成長を司る細胞)を損傷し、その機能を低下させることがあります。これにより、毛髪の成長サイクルが正常に行われなくなり、成長期が短縮したり、休止期が長引いたりすることで、薄毛や抜け毛が進行します。

■頭皮環境の悪化

酸化ストレスは頭皮の細胞にも影響を及ぼし、炎症反応を引き起こすことがあります。頭皮の炎症は毛穴を詰まらせたり、毛根の健康を損ねたりすることで、毛髪の成長に悪影響を及ぼします。

■栄養素の損失

活性酸素は細胞の代謝機能に影響を与え、髪の毛に必要な栄養素の吸収や利用効率を低下させることがあります。これにより、髪の毛が必要とする栄養が十分に供給されず、薄毛が進むことがあります。

このように、活性酸素が引き起こす酸化ストレスは、頭皮や毛髪の健康に様々な影響を及ぼし、薄毛の一因となります。そのため、酸化ストレスを管理し、活性酸素を抑制することが薄毛対策の一環として考えられます。

活性酸素を制御する方法

酸化ストレスを抑制し、活性酸素の害を最小限に抑えるためには、以下のような対策が有効です:

■抗酸化物質の摂取

ポリフェノール、、大豆イソフラボン、ビタミンCやビタミンE、βカロテン、セレンなど、抗酸化物質を豊富に含む食品を摂取することが推奨されます。

■適切な運動

適度な運動は抗酸化酵素の活性を高めることができます。

■ストレス管理

精神的、物理的ストレスは活性酸素の生成を促進するため、リラクゼーション技法や十分な睡眠をとることが重要です。

これらの対策は、体全体の健康を保つとともに、髪の健康を守るためにも重要です。毛根や頭皮での活性酸素の生成を抑えることで、薄毛の進行を遅らせる可能性があります。

薄毛によい赤ワイン

赤ワインが薄毛に良いとされています。その理由は、主にその抗酸化物質の含有量に関連しています。赤ワインに含まれるポリフェノール類、特にレスベラトロールと呼ばれる化合物が注目されています。これらの抗酸化物質は以下のようなメカニズムで薄毛に対して良い影響を及ぼす可能性があります

■抗酸化作用

赤ワインの抗酸化成分は、酸化ストレスによる細胞損傷を防ぐことができます。活性酸素は細胞のDNAやタンパク質、脂質を損傷し、これが毛髪の成長周期に悪影響を与えます。レスベラトロールなどの抗酸化物質がこれを防ぐことにより、毛母細胞の健康を保ち、毛髪の成長を促進する可能性があります。

■抗炎症作用

赤ワインに含まれる成分が抗炎症作用を持つことも知られています。頭皮の炎症は毛穴の詰まりや毛根への損傷を引き起こし、結果として薄毛や抜け毛を進行させることがあります。抗炎症作用により、これらの問題を軽減し、健康な頭皮環境を維持するのに役立つかもしれません。

■血流促進

適度なアルコール摂取は血管を拡張し、血流を改善する効果があります。改善された血流は頭皮への栄養と酸素の供給を促進し、これが毛髪の健康を支える要因となります。

まとめ

活性酸素が体内でどのようにして生成され、多様な障害を引き起こし、特に薄毛の進行にどのように影響するのか、このブログ記事で詳しく解説してきました。特に、赤ワインに含まれる豊富な抗酸化作用は、これらの問題に対抗する手段として非常に有望です。科学的な証拠はまだ完全ではありませんが、薄毛対策として赤ワインが有効である可能性は否定できません。そのため、もし普段からお酒を楽しむのであれば、特に抗酸化物質が豊富な赤ワインを選ぶことをお勧めします。適度な赤ワインの摂取は、ただ美味しいだけでなく、薄毛への対策としても期待されるのです。

筆者:元神 賢太

船橋中央クリニック院長/青山セレスクリニック理事長。1999年慶応義塾大学医学部卒。外科専門医(日本外科学会認定)。美容外科専門医(日本美容外科学会認定)。美容外科医師会理事。これまで延べ5万以上の薄毛治療を行う。著書に「専門医が徹底解説!女性の薄毛解消読本」(元神賢太著 / 幻冬舎)。女性の薄毛治療のほか、エイジングケア治療、美肌治療を得意としている。

【関連項目】

女性の薄毛が悩みなら、タバコは厳禁! 【女性薄毛ブログ第21回】

鉄分不足と貧血と女性薄毛の関係【女性薄毛対策ブログ第20回】

「太っている人に薄毛が多い」は真実?適度な運動習慣を!【女性薄毛ブログ第19回】

焼肉とスイーツが女性の薄毛に効く?【女性薄毛ブログ第18回】

【ワカメで髪が増える?】髪にはたんぱく質が大事!【女性薄毛対策ブログ第16回】

カツラやウィッグ、エクステで女性薄毛が加速!【女性薄毛対策ブログ第15回】

過度なパーマやカラーリングは要注意【女性薄毛対策ブログ第14回】

洗髪後のドライヤーとブラッシングの重要性【女性薄毛対策ブログ第13回】

薄毛対策のウソ?シャンプーについて【女性薄毛対策ブログ第11回】

効果はある?ない?〝薄毛ビジネス〟の実態【女性薄毛対策ブログ第8回】

薄毛対策の実態!間違った対策では薄毛は治らない!【女性薄毛対策ブログ第7回】

薄毛に気づいたときのショックは大!でもそれが出発点【女性薄毛解決ブログ第5回】

薄毛の悩みを抱える女性が増えている現状【女性薄毛解決ブログ第4回】

女性の髪がきれいであることの大切さ【女性薄毛解決ブログ第3回】

薄毛に悩んでいるすべての女性のために【女性薄毛解決ブログ第1回】

カテゴリーから探す

- アートメイク

- 二重・目元・クマ

- 鼻

- プチ整形

- その他の顔の治療

- 美肌治療

- にきび・ケミカルピーリング

- アンチエイジング・若返り

- 小顔・輪郭治療

- 豊胸・バスト

- 痩せる方法

- 院長日記

- わきが・多汗症

- タトゥー除去

- 女性の薄毛

- レーザー脱毛

- ほくろ・いぼ

- その他

- Articles in English

人気記事ランキング

-

1位

2024/02/10

顔汗・頭の汗がすごいのはなぜ?病態と止める方法について

-

2位

2024/02/11

鼻汗・口周りの汗がすごいのはなぜ?対策と止める方法について

-

3位

2024/01/26

唇のブツブツ:フォアダイスの原因・治し方・予防等について

-

4位

2024/02/16

背中の汗がすごい理由とその対策

-

5位

2024/02/12

首の後ろの汗は多汗症による?あせもの要因にも

最新記事

千葉エリアで治療をご希望の方はこちら

〒273-0005

千葉県船橋市本町6-4-15

グラン大誠ビル 2F

責任者:元神賢太

最終学歴:H11年慶応義塾大学医学部卒業

勤務歴:H15年船橋中央クリニック開業

東京エリアで治療をご希望の方はこちら

〒107-0061

東京都港区北青山2-7-26

ランドワーク青山ビル7F

(旧ヒューリック外苑前ビル)

責任者:高林洋一

最終学歴:S43年慶応義塾大学医学部卒業

勤務歴:H28年青山セレスクリニック管理者

フリーダイヤル

フリーダイヤル